ユーザーインタビューシリーズ「わたしのプレーリーカード」では、プレーリーカードを使ってくれているユーザーさんに、どんな人なのか、なぜ使っているのか、使い方のコツやこだわりなどを掘り下げて聞いていきます。今回は、「渋谷肥料」や「渋谷土産」といったユニークな都市循環型プロジェクトを手がけ、日々“いらないもの”に新しい視点を与える活動を続ける坪沼敬広さんにお話を伺いました。

坪沼さんってどんな人?

私は現在、大きく分けて二つのプロジェクトに取り組んでいます。

一つは「渋谷肥料」というプロジェクトです。渋谷をはじめとした大都市の事業系生ごみを、肥料をはじめとした資源に生まれ変わらせることで、渋谷を「消費の終着点」から「新しい循環の出発点」にシフトできないか?という問いを掲げてスタートしました。日々都会から生まれる「不要なもの」に新たな視点で向き合い、持続可能な都市型の循環モデルを構築しています。

もう一つは「渋谷土産」というプロジェクトです。渋谷は世界的な知名度を誇りますが、特産品と呼べるものがないこともあり、これといった観光土産が浮かびづらいのが現状です。でも実際には、この街にはもっと光を当てるべき独自のカルチャーやクリエイティブが根付いています。私たちはこれまで見落とされてきた魅力を新たな視点で向き合い、「お土産」としてデザインし発信していくことで、新しいカルチャー・ムーブメントを生み出すことを目指しています。

どちらのプロジェクトも、私たちが見落としがちな物事に新たな視点で向き合い、形にして、その仕組みを広げていくという点で共通しています。一般に「いらない」とされているものであっても、新しく見つけた切り口同士を掛け合わせていくことで、たくさんの人がワクワクするモノとコトを生み出すことに挑戦しています。

展示会で活用。QRよりも世界観を表現してくれる存在

プレーリーカードとの出会いは、サービスローンチの半年くらい前でした。共同代表の坂木茜音さんとは当時から同じ共創施設に拠点を置いていたのですが、プロトタイプを見せてもらった時、「これは展示会にすごく使いたい」とすぐに使用シーンが思い浮かびました。

展示会では情報発信用のQRをよく見かけますが、展示台がごちゃごちゃしてしまうこともあり「もっと他に良い方法はないだろうか」と悩んでいたところでした。プレーリーカードであれば様々な情報を詰め込める上に、好きなグラフィックを印刷できてデザイン性を高めることもできます。展示物や空間そのものの美しさを損なわずに、情報発信ができることに魅力を感じました。

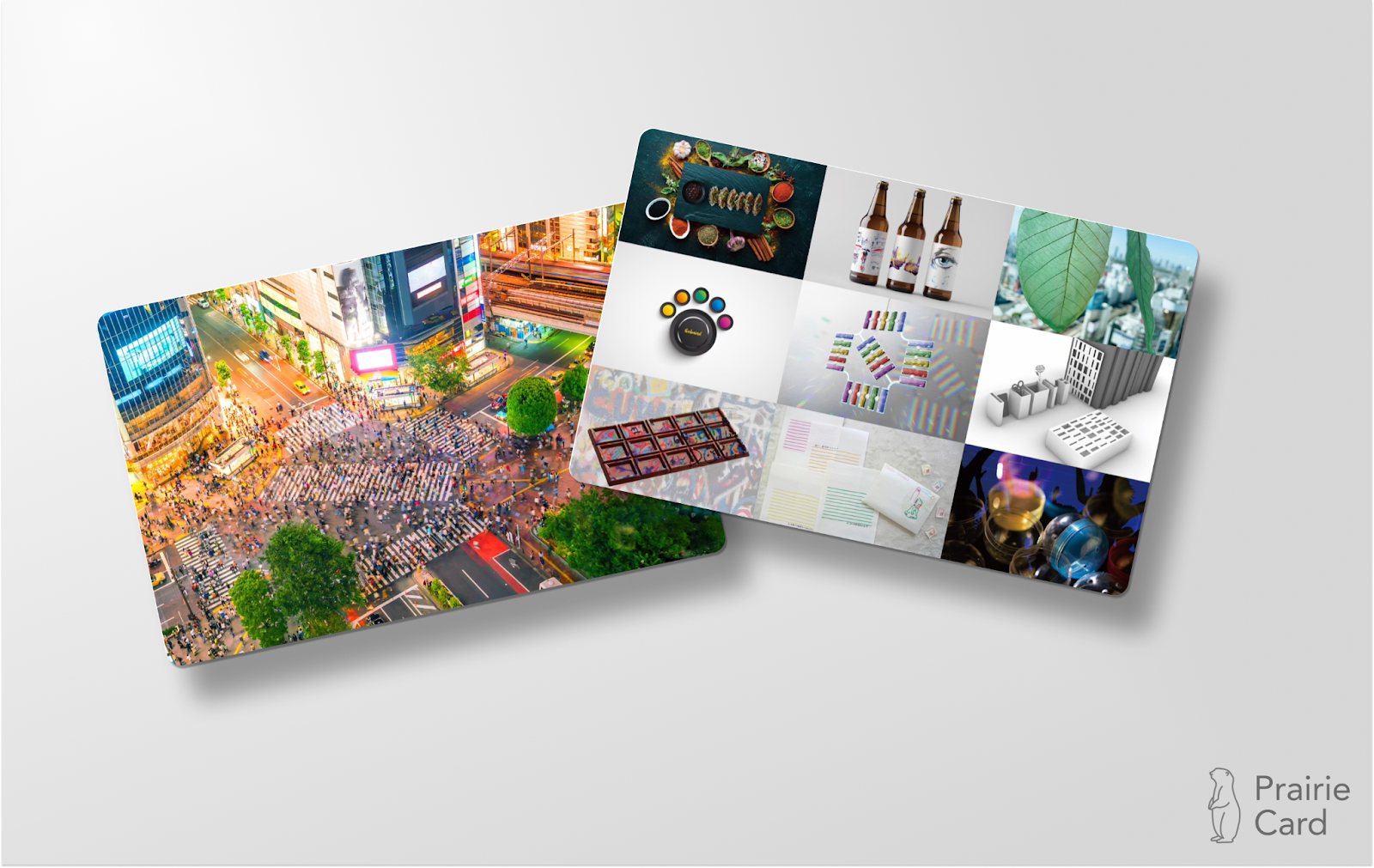

実際に、渋谷肥料のカードはプロジェクトの世界観を体現するようなプロダクトと使用シーンだけを描いています。何も文字がないと不安に思われるかもしれませんが、普通は簡単な挨拶をしながら名刺交換をすると思うので、「自分が何者なのか全く分かってもらえない」という心配はないと思っています。名刺交換の際に美しいビジュアルで興味を持ってもらい、スマホをかざすとプロジェクトに関する面白い情報がたくさん詰まっている……!という体験をしてもらえた方が、相手の印象に残り、コミュニケーション自体も弾むことを実感しています。

渋谷肥料のカードデザイン。プロジェクトのクリエイティビティが直感的に伝わる。

渋谷肥料のカードデザイン。プロジェクトのクリエイティビティが直感的に伝わる。

渋谷土産のカードも同様に、渋谷の新しい魅力を発見し、そこから様々な「お土産」を生み出すというプロジェクトのビジョンを直感的に伝えるデザインとなっています。それこそiPhoneが、デザインはシンプルだけどログインするとたくさんの機能が詰まっているといったように、入り口を直感的なシンプルなものにして、中身を開けると驚きが詰まっている!というユーザー体験にこそ、デジタル名刺ならではの楽しさがあると思います。

渋谷土産のカードデザイン。テキストに頼らずプロジェクトの世界観を表現している。

プロジェクトの歴史も最新のニュースも伝えられる

プロフィールページは、概要説明やSNSのアイコンが分かりやすく整理されており、カードを提示するだけで事業内容や運用しているSNSがひと目でわかる点は非常に大きなメリットです。

また、ニュース記事へのリンクがすぐに掲載できることも嬉しいですね。「今、まさにこんな取り組みをしています!」というリアルタイムな情報もお伝えできますし、過去の記事もアーカイブとして掲載できる仕様になっているので、プロジェクトの挑戦の歴史を通じて、ご覧いただいた方の信頼度を高めることにもつながっていると思います。

渋谷肥料と渋谷土産のプロフィールページからは、事業展開のアクティブさが伝わってくる

クラウドファンディングの成功を支えたプレーリーカードの役割

2024年、渋谷土産プロジェクトは渋谷・東急百貨店東横店の解体コンクリートの循環から生まれた「建築土産」のリリースの際に、クラウドファンディングを実施しました。

実施期間中に、プレーリーカードはプロジェクトのコンセプトや製品の魅力を効果的に伝えるツールとして大活躍しました。プロフィールページの一番目立つところに、クラファンのページのURLを追加し、名刺交換の際は必ずプレーリーカードを使うようにしたのです。

初めて名刺交換する人も、デジタル名刺に興味を持ってくださるので、その流れでクラファンのページもスムーズに見ていただけます。以前から知っている人にも、「プレーリーカードという新しいツールを使っている」というところから会話が弾み、近況報告も兼ねてスムーズにクラファンのサイトを案内することができました。また、イベントなどで挨拶回りをした際も、忙しい出店者・参加者の方にもスムーズに情報をお伝えすることができました。

渋谷土産の詳細ページはこちら→https://shibuya-qws.com/project/shibuya-miyage

こうした地道な積み重ねの結果として、約1ヶ月で100人以上の方から、目標金額を大幅に上回る118万円超のご支援をいただくことができました。もちろん、全ての支援がプレーリーカード経由というわけではありませんが、多くの方に取り組みについて知っていただき、共感の輪を広げる上で、かざすだけでプロジェクトやクラファンのことを伝えられるプレーリーカードが大きな役割を果たしたと実感しています。

特に印象的だったのは、最終日の盛り上がりです。なんと、この日だけで約40人もの方にご支援いただきました。プレーリーカードを通じて多くの方に想いを伝えてきたからこそ、こうした結果に繋がったのだと思います。

渋谷土産のクラウドファンディングページ→https://camp-fire.jp/projects/747132/view

プレーリーカードは、“茶室のにじり口”のような存在

プレーリーカードの体験は、茶室の「にじり口」(客用の出入り口)のようだと感じます。にじり口はとても狭く小さな入り口ですが、その先に茶室という深く豊かな”宇宙”が広がっています。プレーリーカードも同様に、小さなカードをかざすだけで、その人の取り組みや人となり、そして物語が凝縮された”デジタルの宇宙”にアクセスできます。

今後、プレーリーカードには、名刺の概念を、単に所属や肩書き、連絡先を把握する以上に「ひとりひとりのアイデンティティを深く理解し、心の通うつながりや、分かちあえる関係を生み出すツール」へと進化させることを期待しています。

副業やフリーランス、起業といった生き方の選択肢を見てもわかるように、今の時代は、所属や立場にとらわれず、自分にとって「しっくりくる」かどうかを大切にする生き方を選ぶ人が増えていると感じます。社会的な肩書きや常識に縛られず、自分らしさをクリエイティブに表現したいと思っている人たちにとって、プレーリーカードは自らの生き方に寄り添い、後押ししてくれる強力な”相棒”になってくれるのではないでしょうか。

関連URL

共感を呼び、活動支援をさらに加速させるプレーリーカードで、あなたのアイデンティティを直感的に伝える新たな一歩をはじめてみませんか?

「プレーリーカード」の購入はこちら

渋谷肥料・渋谷土産さんの記事はこちら